在推动社会主义文化繁荣兴盛的新征途中,必须坚持以马克思主义为指导,坚持“二为”方向和“双百”方针,坚持创造性转化、创新性发展,铸就中华文化新辉煌,为实现中华民族伟大复兴提供源源不断的强大精神动力。

党的十八大以来,文化体制改革取得重大进展,推出300多项改革举措,基础性制度框架基本确立。

布拉迪斯拉发孔子学院日活动

孔子学院遍布全球,在146个国家和地区落地,数量达到500多所,学员超过230万人,成为传播中华文化的重要窗口,打造了一张彰显文化自信的闪亮名片。

全面完成第一次全国可移动文物普查,普查可移动文物1.08亿件(套)、文物收藏单位1.1万个,基本摸清家底;全国古籍普查登记有序推进,登记数量达232万条、12500函,发布古籍数据43.1万条、413万册。

上海书店里,古典文化书籍热销

近期电影院里,最火莫过于《厉害了,我的国》,上映首日票房即突破4400万元,成为纪录电影的一匹“黑马”;荧屏上,文化节目风靡,《国家宝藏》让文物“说话”,《经典咏流传》让诗歌由口到心;越来越多的人,陶醉于口中流出诗歌的芳华,耳边回荡戏曲的流韵,手中画出汉字的筋骨,足尖舞出中国的风姿。

《国家宝藏》节目现场

这些日常生活场景,在全国两会代表委员眼里,是一个生动的现实:新时代,中华文化以新的品相、新的华彩、新的色泽,被更多人欣赏、接纳、深爱;更是一个深刻的判断:党的十八大以来,不断增强的文化自信,正在铸就中华文化新辉煌。

“既要有传统之魂,又要体现新时代精神”

重庆市川剧院院长沈铁梅代表,第一次感受到创新的魅力,是在初学川剧时。那会儿,她觉得川剧太高亢,便在一次演出中稍作调整,融合京剧和昆曲的韵味唱了一段《桂英打雁》,“当时的情形历历在目,老师和同学都感叹,从来没听过如此好听的川剧”。此后40余年来,创新不止步,她将现代故事、西洋乐搬进川剧剧场,用新技术、新手段装进川剧的魂,令川剧耳目一新。

川剧

福建省梨园戏实验剧团团长曾静萍代表也尝过创新的甜头,“不能把传统的艺术定格在死胡同里”。她频频“走出去”到海外交流巡演,通过融合中西表演方式展现梨园戏,就是想看看,古老的戏曲与西方艺术相遇会迸发出什么样的火花。结果几年下来,梨园戏熠熠生辉:在国内,年轻人打着“飞的”争相到泉州看戏;到海外演出,许多国外艺术家和观众为之折服。

创新并不意味着“抛却自家无尽藏”。沈铁梅代表的体验是,唱戏越久,对传统越是敬畏,“魂不能丢了”。曾静萍代表亦深有同感,“一个台步就是几级台阶,一个转身就是一个回廊道,这种空灵是中国戏曲的精髓。不是在舞台放一扇门,拿舞美堆砌,就叫创新”。

对于创新,两位艺术家代表清醒而自觉,她们将时代的气质和精神融进戏曲之中,“让戏曲活起来,而且更有时代感”。

想让中华文化活起来的,还有600岁的故宫。

故宫文创产品

这几年,故宫成了“网红”,其文创产品屡屡成为“爆品”,秘诀就在于“将故宫文化融入当代生活”。故宫博物院常务副院长王亚民委员介绍,故宫文创产品“无一物无来历”,在文化深度挖掘的同时,研发团队还做了大量调查,了解和分析人们在日常生活中喜爱哪些文化元素、不同年龄段观众各有什么样的文化需求等,总之一句话,“故宫文创产品的研发,既要有传统之魂,又要体现新时代精神”。

“一个文化自信的中国,有理由让世界更加期待”

就在2018年全国两会前夕,一段视频在网络上火了:在西班牙,有一所小学要求,不论孩子是什么国籍,都必须学中文。孩子们对着镜头说着中文,嘴角眉间透出兴奋和快乐。

最近二三十年来,国际上出现了持续的学汉语热潮。中国社会科学院语言研究所研究员王灿龙委员认为,这是中国改革开放后国家综合实力增强和国际地位提升的必然结果。

不光越来越多的外国人来中国求学,孔子学院也在世界各地开花结果。“随着中国特色社会主义事业的进一步发展和‘一带一路’倡议得到更多响应,汉语的国际教育也将进入一个更加辉煌的新时期。”王灿龙委员说,在这一进程中,汉语教学将助推中华文化更好地走出去,“汉语不仅是中华文化的主要载体,本身也是中华文化重要的组成部分。教学汉语,就是在传播中华文化;学习汉语,也是在学习中华文化”。

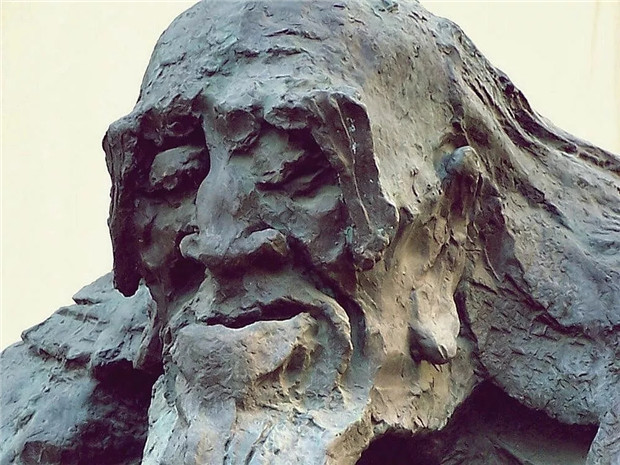

吴为山雕塑作品

中国美术馆馆长吴为山委员是知名雕塑家,他觉得中国的写意雕塑会说话。近年来,中国雕塑到法国、波兰、意大利、韩国、新加坡等国巡展,受到了热烈欢迎。

为什么?因为雕塑里有“意”,以神显形,能道出传统文化的意韵,也能说出当代的艺术表达,更重要的是能展现蕴含其中的中国精神。“这种精神融于艺术创作,就会生发出新的生命气象。它是我们能够在相互激荡的世界多元文化之林中立足的根本。”

“北京8分钟”表演现场

这并非空话。这些年,更多承载着“中国精神”的表达正快速“走出去”,在世界各地大受欢迎。不久前,平昌冬奥会闭幕式上,一场“北京8分钟”表演,惊艳世界。“文化+科技”的精彩结合,“历史与现代”的相互交融,短短8分钟,包罗万象,像舞台中央的“长城砖”,每一块都写满“中国故事”,每一块都在诉说着中华文化的源远流长——一个文化自信的中国,有理由让世界更加期待。

“宝贵的东西就在身边”

2005年,在德国柏林,5个来自不同国家的艺术家合起来做了一个实验戏剧,叫《环球灵魂》。接下来4年时间里,曾静萍代表参加了欧洲几乎所有的戏剧节、艺术节。当时很多人劝她留下,要跟着她学习梨园戏。她拒绝了,她知道她的根在哪里,“我就觉得我不能在外面继续待下去了,我没有底,脚底下没有土壤”。回来后,她向历史寻,从当下找,眼兼内外,初心如一,几年下来,梨园戏的土壤越来越厚。

重庆市川剧院《桂英打雁》剧照

沈铁梅代表为唱好一出戏费心费力,她想要展现的是戏曲的美,中华文化的韵味。这些年,她最反对一出国门,就将中国戏曲“截肢”,只给人家“看手、看脚”。戏曲的完整性没了,中华文化也做小了,“如果川剧一出国门演出就要‘变脸’‘喷火’,这门艺术就会被技巧表演喧宾夺主”。

“宝贵的东西就在身边。”要活起来、传下去、走得远,就必须有坚定的文化自信。

党的十九大报告提出,“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”。吴为山委员认为,党中央如此重视文化建设,“有责任感的艺术家应以自己的情怀和心力去挖掘深藏于传统之中的文化价值,并融入不息的艺术创新源泉”。

云南剑川木雕工艺

对于未来,吴为山委员深信,“中国的经典作品走向世界的时候,不仅讲述了中国故事,也讲出了全人类对美的共识,它不但有全人类可以接受的文化价值,同时也有全人类可以欣赏的审美价值”。

采访中,曾静萍代表说,梨园戏的“味道”,就像茶中的铁观音,循序渐进,徐徐道来,是“品”,不是“看”,要去感觉,要去回味。

如此不慌不忙,自有一番滋味在心头。

(文丨光明日报:吴晓杰、陈慧娟;图丨网络)

相关链接

人大代表谈“非遗”:有传承、冀创新

中国是世界文化遗产大国,非物质文化遗产如何更好地传承保护,多名全国人大代表接受了采访。

谈传承:从“传男不传女”到收“洋学生”

世界剪纸看中国,中国剪纸看蔚县。国家级非物质文化遗产蔚县剪纸,是以阴刻为主、阳刻为辅的点彩剪纸。作为蔚县剪纸第三代传人,自幼酷爱剪纸的周淑英代表从小就常常私下学刻剪纸,最终打动从事剪纸技艺的父亲,打破“传男不传女”规矩。

“父亲(临终前)不让我早结婚,要我一定把蔚县剪纸发扬光大。”周淑英回忆说,父亲生前几乎把所有精力都放在剪纸创作上,不到60岁就离开了,她传承这门技艺是对老人生命的延续,“也是一种责任”。

潜心剪纸研究创作的周淑英,直到40岁后才谈婚论嫁。技艺的传承如今也早已突破了在家族内传的规矩。为了“让中国剪纸走向世界”,周淑英还收了许多“洋学生”。这些学生中,有的是她国外交流时现场拜师,也有慕名而来。

“大不过掌心、小不过拇指”的玻璃瓶,张汝财代表在寸方间绘制出大千世界,瓶中每一人物栩栩如生。

作为国家级非物质文化遗产衡水内画的代表人之一,他的作品屡在国内外获奖,并到近20个国家和地区文化交流。近年张汝财坚持开办培训班,希望有更多年轻人扎根其中。

定窑位列中国古代五大名窑,定瓷有“白如玉、薄如纸、声如磬”的美誉。师从国家级非物质文化遗产传承人陈文增的庞永辉代表坦言,自己学习定瓷6年后才真正喜欢,师父“事出分寸理可通之,艺差毫厘道所不容”的教诲让他受益至今。他正通过努力,希望有更多大学生在毕业后能从事这一产业。

说创新:艺术生命力在于创新

为更好传承和发扬剪纸,周淑英从形式、题材、技法等方面进行了创新。她说剪纸过去多为窗花,内容是戏剧人物、吉祥花鸟,现在题材融入冬奥会、民俗等多种元素,也从窗花变成了收藏品、装饰品。

蔚县剪纸有“三分刻、七分染”一说,过去只有紫色等五种色彩。为研究紫色深浅变化,周淑英“用了三个冬天”。她说,剪纸技艺本身很苦,“突破创新更是特别特别难”。

张汝财认为,艺术生命力在于创新。以前画内画多用矿石颜色和植物颜色,现在融入油画颜料,“比照片效果还要好”。内画也从鼻烟壶扩大为玻璃球、水杯、笔筒等,“让更多人享受到这种美”。

创造了中空拉坯及双层拉坯技艺的定瓷技艺传承人庞永辉认为,定瓷发展要在深挖传统技艺基础上有所创新,融入当代设计,做出时代精品。

话履职:当选代表是荣誉也是责任

“建议采用不少,京津冀三地看病异地报销难的建议还被作为重点建议”。连续两届当选全国人大代表的张汝财谈及过去五年履职时如是说。

他在保定、衡水等地走访调研发现,北京、天津老人到河北养老时,看病报销并不方便,就提交了相关建议。“如今异地报销在京津冀三地已经方便,同时还开始向全国推行”。

“有责任感,也有荣誉感。”张汝财说,作为人大代表,建议被采纳,最终能让民众受益,他觉得尽了代表职责。

当选全国人大代表,周淑英说在新时代要履行好代表职责。面对一些“非遗”项目有可能面临传承中断的风险,她建议将“非遗”纳入教育教学体系。同样,庞永辉也提出了加大弘扬定瓷文化、发展相关产业的建议。

(文&图丨中国新闻网:陈林)